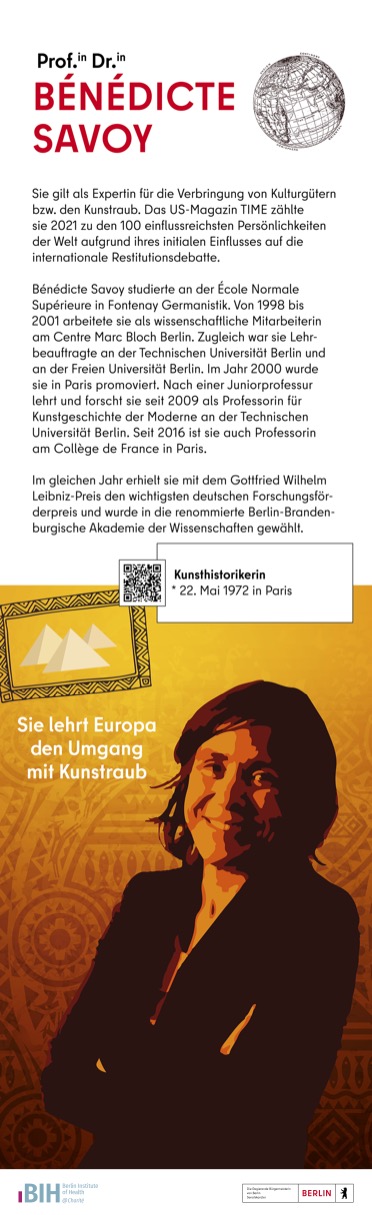

Höchst kontrovers wird die Rückgabe kolonialzeitlich geraubter Kunst derzeit diskutiert, politisch, wissenschaftlich und nicht selten hoch emotional. Prominenteste Vertreterin dieser Debatte ist aktuell wohl die französische Kunsthistorikerin Prof. Bénédicte Savoy mit Lehrauftrag an der Technischen Universität in Berlin.

Savoy war von 2016 bis 2021 als Professorin für Kulturgeschichte des europäischen Kunsterbes des 18. und 20. Jahrhunderts am Collège de France in Paris tätig. 2018 rückte sie zusammen mit ihrem senegalesischen Kollegen Felwine Sarr durch einen Bericht über die Restitution afrikanischer Kulturgüter für den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron medial in den Fokus.

Auszüge dieser Abhandlung stellte Savoy am 4. Juli 2023 den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe anlässlich des diesjährigen Demokratietags vor. Der Vortrag bildete das Intro in eine Veranstaltung, die sich der Initiative des Leistungskurses Geschichte der Jahrgangsstufe 12 mit Fachlehrerin Claudia Stein verdankte. Ihm war es gelungen, Savoy auf ihrem Weg von Berlin nach Paris von einem Zwischenstopp in Oberlahnstein zu überzeugen. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion ging es – wie intendiert – Pro und Contra Restitution zur Sache.

Befürworter der Restitution betonten in erster Linie die moralische Verpflichtung, die zwischen 1880 und 1914 unrechtmäßig entwendeten Kunstschätze an ihre Herkunftsländer zurückzugeben. Diese Ansicht basiert auf dem Prinzip der Gerechtigkeit und Anerkennung historischen Unrechts und versteht die Rückgabe sogenannter Beutekunst als einen Schritt zur Versöhnung zwischen ehemaligen Kolonialmächten wie Frankreich, Großbritannien und Deutschland und den seinerzeit annektierten Ländern wie beispielsweise Benin, Togo oder Kamerun. Kulturelles Erbe gelte es vor Ort zu bewahren, nur in ihrem ursprünglichen Kontext entfalteten diese Kunstwerke ihre originäre Bedeutung und stärkten die kulturelle Identität.

Gegner der Restitution hielten dagegen, dass es nicht selten schwierig sei, klare Eigentumsansprüche zu ermitteln, und mutmaßten, dass eine umfassende Rückgabepraxis zu rechtlichen und diplomatischen Konflikten führen könne. Hauptargument gegen die Restitution war, dass besagte Kunstwerke in der Regel in europäischen Museen einem breiteren Publikum zu Bildungszwecken zugänglich gemacht werden könnten als in ihren Herkunftsländern, wo zudem die Ressourcen zu deren Erhaltung bekanntlich begrenzt seien. Gänzlich unübersichtlich werde die Situation, wenn es um Kunstwerke ginge, die rechtlich erworben worden seien, nämlich zeitlich vor der Entstehung eines modernen Konzepts von Eigentumsrechten.

Sehr schnell kristallisierte sich an diesem Vormittag die enge Verknüpfung zwischen Kolonial-Geschichte und Rassismus der Gegenwart heraus. Auf die Frage, wie Rassismus heute zu begegnen sei, antwortete Savoy gemäß ihrem Lebensmotto: „Aufstehen und sich verantwortlich fühlen.“

Kurslehrerin Claudia Stein zog schließlich ein Fazit, indem sie sich bei Prof. Bénédicte Savoy herzlich für deren Wertschätzung den Lahnsteiner SchülerInnen gegenüber bedankte, und noch einmal die wichtige Rolle einer Expertenkommission bei der Gestaltung und Umsetzung der Restitution herausstellte, die eine sorgfältige Abwägung der Gemengelage erforderlich mache, um eine gerechte und nachhaltige Lösung für die zurückgeforderten Kunstwerke im Einzelnen herbeizuführen.